Wachstum, Wachstum, Wachstum: Ohne Wirtschaftswachstum geht es nicht, mindestens um sich Schuldenaufnahme für die notwendige Transformation leisten zu können, sagen die einen. Andere plädieren für Degrowth und Suffizienz, da nur so ein Rückgang des klima- und umweltschädlichen Ressourcenverbrauchs zu erreichen wäre.

Als Maß für Wirtschaft und Wohlstand einer Gesellschaft gilt im allgemein vermittelten Verständnis nach wie vor das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Steigt dieses, steigt auch die Stimmung im Land – und nicht nur die der Unternehmer*innen. Prognosen zum BIP erhalten deswegen regelmäßig die entsprechende Aufmerksamkeit.

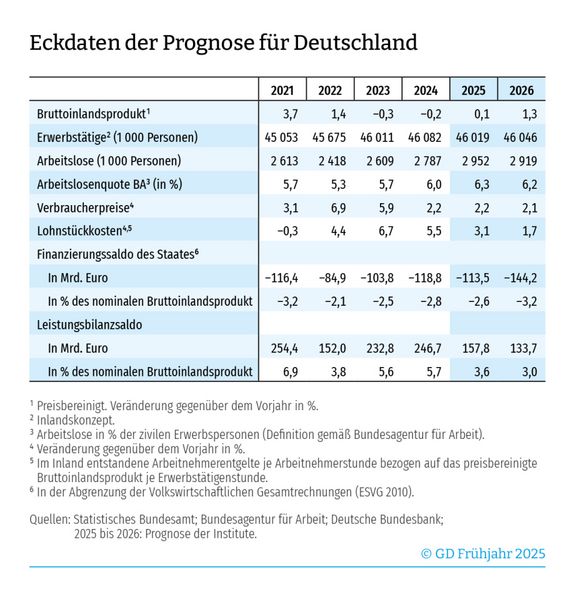

2025 wird die deutsche Wirtschaft allerdings noch auf der Stelle treten. Das prognostizieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem gemeinsamen Frühjahrsgutachten. Sie erwarten für das laufende Jahr lediglich eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 0,1 Prozent. Damit korrigieren die Institute ihre Prognose vom Herbst 2024 recht deutlich um 0,7 Prozentpunkte nach unten.

Für 2026 errechnen die Institute aber einen Anstieg des BIP um 1,3 Prozent. 0,3 Prozent seien allerdings der höheren Zahl an Arbeitstagen zu verdanken.

Zwar würden die neue US-Zollpolitik und die wirtschaftspolitische Unsicherheit die Wirtschaft in Deutschland kurzfristig belasten. Die Mittel aus den zusätzlichen Verschuldungsspielräumen dürften aber nach und nach expansiv wirken, heißt es in einer Mitteilung dazu. Sie könnten aber den privaten Konsum und private Investitionen reduzieren.

Die "Gemeinschaftsdiagnose" erstellen das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das Ifo Institut, das Kiel Institut für Weltwirtschaft, das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle und das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Essen. Das mittlerweile 150. Gutachten dieser Art entsteht im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Ergebnisse fließen in die Regierungsprognose ein, auf deren Basis sie die Steuereinnahmen schätzt.

USA verschärft angespannte Lage

„Die geopolitischen Spannungen und die protektionistische Handelspolitik der USA verschärfen die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland“, sagt Torsten Schmidt, Konjunkturchef des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. „Zusätzlich sehen sich deutsche Unternehmen einem verstärkten internationalen Wettbewerb ausgesetzt – vor allem aus China." Nicht zuletzt würden strukturelle Schwächen wie der Fachkräftemangel und hohe bürokratische Hürden auf den Wachstumskräften lasten.

Zwar hätten Bundestag und Bundesrat die Finanzverfassung geändert, um öffentliche Verschuldungsspielräume für Verteidigung, Klimaschutz und Infrastruktur zu schaffen. Unklar sei jedoch, wie der Staat diese erweiterten Ausgabespielräume nutzen würde.

Die Institute erwarten, dass in diesem Jahr kaum zusätzliche Mittel für Verteidigung und Investitionen abgerufen werden. Zudem würden voraussichtlich Konsolidierungsschritte unterbleiben, die ohne die Änderung der Finanzverfassung erforderlich gewesen wären.

Für das kommende Jahr rechnen die Institute mit Mehrausgaben in Höhe von rund 24 Milliarden Euro verbunden mit einem Expansionsimpuls von etwa 0,5 Prozentpunkten für das Bruttoinlandsprodukt. Von Mehrausgaben für Verteidigung und Infrastruktur würden eher kleine Wirtschaftsbereiche profitieren. Da diese bereits gut ausgelastet seien, könnten die Preise dort weiter steigen.

US-Zölle senken deutsches BIP

Die bereits in Kraft getretenen US-Zölle von 25 Prozent auf Aluminium-, Stahl- und Kfz-Importe dürften den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr und im kommenden Jahr um jeweils 0,1 Prozentpunkte verringern. Die weitergehenden Zölle, die am 2. April angekündigt wurden, könnten die negativen Effekte verdoppeln – nach den hohen Kursverlusten an den weltweiten Börsen Anfang April sollen die erweiterten US-Zölle sowie die Gegenzölle der EU für die nächsten 90 Tage zunächst pausieren.

Die konkreten Auswirkungen seien jedoch schwer zu quantifizieren, heißt es, da im derzeitigen globalisierten Wirtschaftsgefüge Zollsätze noch nie so stark angehoben wurden.

Weniger Arbeitslose ab 2026

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich spürbar verschlechtert. Seit Mitte 2022 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 20 Prozent. Das entspricht mehr als 400.000 Personen. Damit nahm die Arbeitslosenquote von 5,0 Prozent auf 6,3 Prozent zu. Der Abbau von Arbeitsplätzen findet vor allem im Verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe und den Unternehmensdienstleistern statt.

Gleichzeitig legt die Beschäftigung im öffentlichen Dienst, in der Erziehung und im Gesundheitsbereich weiter zu. Für die kommenden Monate gehen die Institute davon aus, dass die Arbeitslosigkeit zunehmen werde. Erst wenn sich die wirtschaftliche Situation im Verlauf des Jahres 2026 verbessere, sei wieder von einer sinkenden Arbeitslosigkeit auszugehen.

Schuldenaufnahme führt zu Zinssteigerungen

Die Phase der Leitzinssenkungen dürfte demnächst zu Ende gehen. In den USA würden die höheren Zölle die Preisstabilität gefährden. Im Euroraum lasse dagegen eine expansivere Finanzpolitik die Kapitalmarktzinsen steigen, sodass der Leitzins mit 2,5 Prozent nicht mehr weit von seinem neutralen Niveau entfernt ist.

Wird das fiskalische Regelwerk im Euroraum gelockert, werden die Kapitalmärkte als Kontrollinstanz für nachhaltige Staatsfinanzen wichtiger, schreiben die Wirtschaftswissenschaftler*innen.

Mehr Menschen sollen länger arbeiten

"Deutschland leidet nicht nur unter einer Konjunkturschwäche, sondern hat vor allem Strukturprobleme. Sie lassen sich nicht durch eine bloße Erhöhung der Staatsausgaben lösen und machen potenzialstärkende Reformen umso dringlicher", heißt es in der Mitteilung. So brauche etwa das Sozialsystem Anpassungen an den demografischen Wandel, damit die Lohnnebenkosten nicht weiter so stark steigen.

Sie sollten auf eine höhere Erwerbsbeteiligung, auf eine längere Lebensarbeitszeit, auf qualifizierte Zuwanderung und auf eine höhere Attraktivität von Vollzeitbeschäftigung gerichtet sein, heißt es in der Kurzfassung des Gutachtens.

Dort plädieren die Institute auch für eine standortstärkende Energiepolitik, die die Kosten der Energiewende insgesamt senke: "Hierzu gehört auch, im Bereich der Dekarbonisierungspolitik vornehmlich auf das Instrument des CO2-Preises zu setzen."

Ostdeutschland profitiert wenig von Rüstungsinvestitionen

Für den Osten konstatiert das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Hallo, dass die Wirtschaft 2024 um 0,1 Prozent geschrumpft sei – im Vergleich zu 0,2 Prozent im Westen. Nach Stagnation 2025 rechnen die Forscher*innen mit einem Anstieg um 1,1 Prozent des BIP für 2026.

„In den kommenden Jahren wird der demographisch bedingte Schwund an Arbeitskräften die ostdeutsche Wirtschaft zunehmend belasten“, sagt Oliver Holtemöller, Leiter der Abteilung Makroökonomik und Vizepräsident am IWH.

Schon im vergangenen Jahr sei die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Osten um 0,1 Prozent zurückgegangen, während sie im Westen um 0,4 Prozent zugelegt habe.

Zudem dürfte das Gros der Rüstungsinvestitionen in Westdeutschland erfolgen, denn dort liegen die Schwerpunkte der deutschen Rüstungsindustrie. Alles in allem dürfte die Produktion in Ostdeutschland im Jahr 2025 stagnieren (Deutschland +0,1%).

Im Jahr darauf ist die Expansion nach vorliegender Prognose mit 1,1 Prozent um zwei Zehntel Prozentpunkte geringer als in Deutschland insgesamt. Die Arbeitslosenquote dürfte in den Jahren 2025 und 2026 mit jeweils 7,8 Prozent etwas höher liegen als im Jahr 2024 (7,5 Prozent). 2026 sind in drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen.

Deutschland auf dem Modernisierungspfad?

In seinem Jahresgutachten 2024 hatte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die so genannten Wirtschaftsweisen, Bereiche analysiert, in denen Deutschland einen "entschlossenen Modernisierungspfad" versäumt habe.

Erstens müssten zukunftsorientierte öffentliche Ausgaben besser priorisiert und verbindlicher festgeschrieben werden. Die Ausgaben für Infrastruktur, Bildung und Verteidigung seien im internationalen Vergleich gering. In diesen Bereichen seien in den vergangenen Jahren deutliche Mängel aufgetreten.

Zweitens sei im Verkehrsbereich eine Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur und darüber hinaus die Dekarbonisierung des Güterverkehrs erforderlich.

Drittens hinke Deutschland bei der Digitalisierung im Finanzsystem hinterher und verschenke dadurch Potenziale für Innovationen und Effizienzsteigerungen.

Viertens sei der Wohnungsmarkt besonders in Ballungsräumen angespannt. Das erschwere einerseits den Zuzug von Arbeitskräften in diese produktiven Regionen, andererseits sei die Mietbelastung dort sehr hoch, insbesondere für sozial schwächere Haushalte.

Durch die oben genannten Veschuldungsspielräume sind die Voraussetzungen für höhere öffentliche Ausgaben in diese Bereiche nun geschaffen. Doch bereits im Koalitionsvertrag tauchen deutliche Lücken auf.

- Wachstums-Illusionen: Ohne Wachstum gehen wir schnell unter, so die herrschende Wirtschaftsauffassung, mit Wachstum ebenso, entgegnen Ökologen.

- Besser als BIP: Funktioniert Bruttonationalglück statt Bruttoinlandsprodukt als Staatsziel? Maja Göpel hat das Königreich Bhutan besucht, Knut Henkel den Happy-Planet-Spitzenreiter Costa Rica.

- Postwachstum gegen Polykrise: Gutes Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen, das bedeutet Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wachstum, Suffizienz und Degrowth. Auch für den Weltklimarat sind das Ansätze, die globalen Klimaziele noch zu erreichen.

- Besser wirtschaften: Investieren Unternehmer*innen in Gemeinwohl und Kooperation, profitieren Gesamtgesellschaft inklusive Wirtschaft und Umwelt.

- Wohlstand und Wachstum: Unser Wohlstandsbegriff ist im Wesentlichen mit dem Wachstum der Wirtschaft verbunden. Menschliches Wohlergehen hat mit dem BIP jedoch immer weniger zu tun schreibt Bernd Draser im factory-Magazin Wohlstand.