Der Expertenrat Klima hat laut Klimaschutzgesetz (KSG) den Auftrag, die Klimaschutzpolitik der jeweiligen Regierungen zu überprüfen. Zuletzt hat er ein Sondergutachten zu den Projektionsdaten für die Erreichung des gesetzlich vereinbarten Klimaziels bis 2030 vorgelegt – auch schon unter dem Aspekt des im Juli 2024 in Kraft getretenen novellierten KSG.

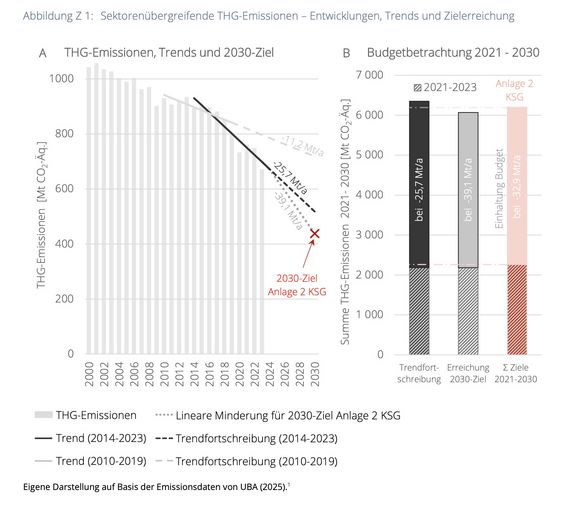

In seinem Gutachten im Juni 2024 konnten die Expertenräte die projizierte Zielerreichung für die Jahre 2021 bis 2030 durch die 2023 deutlich gesunkenen Treibhausgasemissionen nicht bestätigen – sie gehen im Gegenteil von einer Zielverfehlung aus.

Das bestätigen sie nun auch in ihrem Zweijahresgutachten, das die Entwicklungen und Trends der Treibhausgasemissionen untersucht und die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und sozialen Verteilungswirkungen bewertet.

Das erste Gutachten dieser Art war 2022 erschienen und hatte die Entwicklung seit 2020 bis 2021 betrachtet. Für sein neues Zweijahresgutachten hat der Rat den Zeitraum seit 2022 im Fokus. Darüber hinaus nimmt er eine Einordnung zur Ausrichtung der zukünftigen Klimaschutzpolitik Deutschlands vor und formuliert dazu Anforderungen an das Klimaschutzprogramm, das eine neue Bundesregierung laut KSG innerhalb des ersten Jahres der Legislaturperiode vorlegen muss.

Die Treibhausgasminderung gelingt nur in Teilen – und reicht nicht aus

Laut Expertenrat hat sich der Trend des Rückgangs der Treibhausgasemissionen von 2014 bis 2023 im Vergleich zur Dekade 2010 bis 2019 beschleunigt. Fortschritte sieht der Rat "beim Aufbau eines neuen, nicht-fossilen Kapitalstocks, insbesondere in der Energiewirtschaft."

In der Industrie seien dagegen vor allem höhere Energiepreise sowie konjunkturelle und strukturelle Nachfragerückgänge für die Emissionsminderung verantwortlich gewesen.

In den beiden Sektoren Gebäude und Verkehr sei die Emissionsminderung unzureichend, "was in erster Linie auf den schleppenden Umbau hin zu einem nicht-fossilen Kapitalstock zurückzuführen ist", heißt es in der Mitteilung zum Gutachten.

Dies sei vor allem in Hinblick auf die Erreichung der nationalen Ziele unter der EU-Lastenteilung kritisch. Hier werde die Zielerreichung künftig nicht allein durch den europäischen Emissionshandel EU-ETS 2 ab 2027 sichergestellt werden können, sondern es dürften zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, so der Rat.

Ebenso problematisch sei die Entwicklung im Sektor Landnutzung LULUCF (Landnutzung und Landnutzungsänderungen). Der stelle eine Nettoquelle dar, statt wie geplant eine Nettosenke. Diese Quellwirkung war in den vergangenen Jahren sogar um ein Vielfaches höher, als bisher angenommen, zeigten neue Daten.

Dabei ließen sich zum Beispiel mit dem Schutz und der Wiederbelebung natürlicher Ressourcen wie Mooren mehr Treibhausgas einsparen als mit technischen Lösungen.

Instrumente für den Wandel des Kapitalstocks, zu wenig für Wandel der Nachfrage

Insgesamt hätten sich klimapolitische Anstrengungen seit 2022 erkennbar verstärkt. In den vergangenen zwei Jahren hätte die Regierung eine Reihe von Klimaschutzmaßnahmen substanziell novelliert oder neu eingeführt – mit Schwerpunkt auf fiskalischen sowie regulatorischen Instrumenten.

Allerdings habe sich der Instrumentenmix dabei nur geringfügig verändert. Die neuen Maßnahmen zielten vorwiegend darauf ab, “den bestehenden fossilen Kapitalstock – den Bestand an Produktionsanlagen und Infrastrukturen – durch einen nicht-fossilen Kapitalstock zu ersetzen und dabei bestehende industrielle Strukturen zu erhalten.”

Verhaltensbasierte Minderungspotenziale, also eine gezielte Reduktion und Veränderung von Aktivitäten vor allem in den Nachfragesektoren Gebäude und Verkehr, würden jedoch noch zu wenig adressiert, kritisieren die Expert*innen.

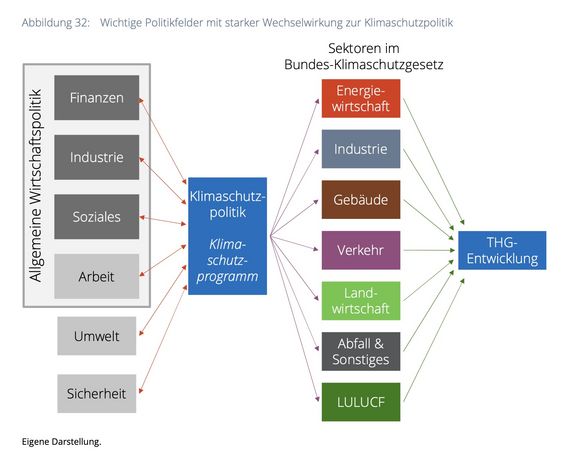

Mehr gemeinsame Klimapolitik mit Klimakabinett und System gefordert

„Angesichts der erheblich veränderten Rahmenbedingungen und der starken Wechselwirkung mit anderen Politikfeldern muss Klimapolitik breiter gedacht werden", fordert der Vorsitzende des Rats, Hans-Martin Henning. "Die umfassende Einbettung klimapolitischer Maßnahmen in eine politische Gesamtstrategie ist jetzt wichtiger denn je.“

Zu diesem Zweck empfiehlt der Expertenrat einen zentralen Koordinierungsmechanismus, zum Beispiel über die Wiedereinführung des Klimakabinetts. Zudem regt er die Einführung eines systematischen Monitoring- und Evaluationssystems an, das die Wechselwirkungen mit anderen Politikbereichen analysiert und Zielkonflikte offenlegt.

„Für die zukünftige Ausgestaltung von Klimaschutzprogrammen müssen mögliche Zielkonflikte aber auch Synergien und Co-Benefits mit der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik einbezogen und in den gesellschaftlich-politischen Diskurs eingebracht werden”, führt Henning aus.

Notwendig ist mehr als das Doppelte des Ohnehin-Notwendigen

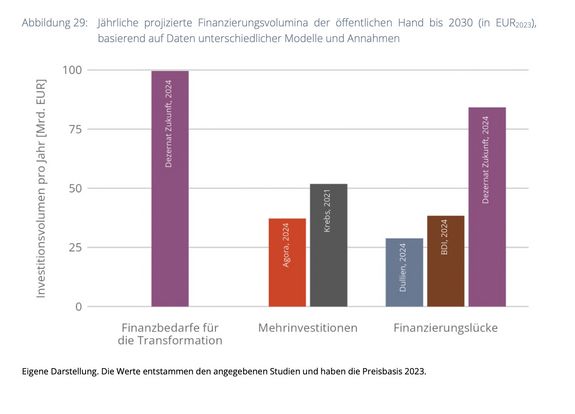

Die Frage nach der Finanzierbarkeit muss nach Ansicht des Expertenrats bei der Planung und Priorisierung von Klimaschutzmaßnahmen eine zentrale Rolle spielen. Denn "die Analyse der betrachteten Studien zeigt, dass die projizierten Investitionen einen relevanten Anteil der erwarteten Wirtschaftsleistung Deutschlands ausmachen würden", so Ratsmitglied Thomas Heimer.

Um zu beurteilen, in welchem Umfang und wie Transformationsinvestitionen gestemmt werden können, sollte die Bundesregierung deshalb in ihrer mehrjährigen Finanz- und Wirtschaftsplanung diese ausdrücklich berücksichtigen.

Laut Gutachten liegt das projizierte sektorübergreifende Investitionsvolumen in einem Bereich von 135 bis 255 Milliarden Euro pro Jahr – das entspricht 3,2 bis 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) oder 15 bis 28 Prozent der gesamten Bruttoanlageinvestitionen (BAI) in Deutschland im Jahr 2023.

Die Mehrinvestitionen liegen je nach Studie zwischen 51 und 150 Milliarden Euro pro Jahr, mit deutlichen Unterschieden zwischen den Sektoren. In allen Bereichen würden jedoch die "Ohnehin-Investitionen" einen relevanten Anteil der gesamten Transformationsinvestitionen ausmachen – besonders im Gebäudesektor.

Der Staat müsse für Mehrinvestitionen in öffentliche Infrastruktur und zur Schaffung von Investitionsanreizen privater Akteure ein Finanzierungsvolumen von von 37 bis 52 Millarden Euro pro Jahr aufbringen – davon für ÖPNV und Bahn allein etwa 17 Milliarden Euro.

Die staatliche Finanzierungslücke liege laut Studien bis 2030 in der Bandbreite zwischen 29 bis 84 Milliarden Euro pro Jahr. Hinzu kommen die zusätzlichen Investitionsanforderungen aus anderen Politikfeldern wie z. B. der Verteidigungs-, der Bildungs-, der Klimaanpassungs- und der Sozialpolitik.

Mehr Fokus auf soziale und ökonomische Verteilungswirkungen von Maßnahmen

In seinem neuen Zweijahresgutachten hat sich der Expertenrat intensiv mit den sozialen und ökonomischen Verteilungswirkungen befasst. Diese betreffen zum einen die internationale Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere der energieintensiven Branchen.

In diesem Zusammenhang betont der Rat die Notwendigkeit, Klimaschutzpolitik und die Gestaltung des Strukturwandels miteinander zu verzahnen. Zum anderen richtet sich der Blick auf die Betroffenheit der privaten Haushalte, insbesondere auf vulnerable Gruppen innerhalb der Gesellschaft.

„Private Haushalte sind vor allem in den Nachfragesektoren Gebäude und Verkehr von finanziellen Auswirkungen verschiedener Maßnahmen betroffen. Zudem weisen einige Maßnahmen ein soziales Ungleichgewicht auf, so wurden bisher primär einkommensstarke Haushalte gefördert“, merkt die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Knopf an.

„Diese negativen Verteilungswirkungen könnten durch steigende CO2-Preise noch verstärkt werden. Daher sind zusätzliche Unterstützungs- und Kompensationsmaßnahmen erforderlich.“ Der Expertenrat empfiehlt daher, die sozialen Auswirkungen bei der Ausgestaltung klimapolitischer Maßnahmen künftig stärker mit einzubeziehen und nennt einige Maßnahmenbeispiele zu deren Adressierung.

Steigende Preise + Einkommensverluste = Gesellschaftliche Konflikte

Denn ab 2027 könnte der CO2-Preis für fossile Kraft- und Heizstoffe im gesamteuropäischen Emissionshandel (ETS2) deutlich steigen – von 55 Euro pro Tonne CO2 2025 auf bis zu 200 Euro pro Tonne CO2. Eine einfache Klimaprämie würde für weniger vermögende Haushalte nicht ausreichen.

Bei der derzeitigen Entwicklung nach Überschreitung der globalen durchschnittlichen Erwärmung über 1,5 Grad Celsius werden Extremwetterereignisse und Klimawandelfolgen auch bereits ohne weitere Klimaschutzmaßnahmen zu hohen Schadenskosten führen.

Wissenschaftler*innen rechnen mit einer Entwicklung der Einkommensverluste von im Durchschnitt bis zu 20 Prozent für die Volkswirtschaften im Jahr 2050. Ohne massive Investitionen steigen diese gegenüber 2024 bis Ende des Jahrhunderts auf über 60 Prozent.

In den nächsten Jahrzehnten sind besonders die ärmeren Haushalte von dieser Entwicklung stark betroffen. Die steigenden Schadenskosten und Einkommensverluste ließen sich jedoch auf knapp 20 Prozent begrenzen, wenn rund drei Prozent der Einkommen in Klimaschutz und -anpassungsmaßnahmen zur Schadensvermeidung investiert würden.

Nicht-Regierungs-Organisationen fordern zukünftige Regierung

Christof Bals von Germanwatch fordert angesichts der Warnungen des Expertenrats deswegen auch eine "begleitende Ordnungspolitik": "Das Gutachten zeigt, dass der wichtige CO2-Preis für sich alleine genommen bestimmte Bevölkerungsgruppen sozial abhängen und Unternehmen ihrer Planungssicherheit berauben würde."

Auch Martin Kaiser von Greenpeace betont, dass eine neue Bundesregierung mehrere hundert Milliarden Euro in die sozial gerechte ökologische Erneuerung investieren müsse. Daran seien "die größten Verursacher der Klimakrise, die Superreichen mit ihrem maßlosen Lebensstil, mit einer ökologischen Milliardärssteuer, mit einem fairen Beitrag zu beteiligen.”

Selbst die Wirtschaft profitiere von klaren richtungsweisenden Vorgaben, sagt Heike Vesper vom WWF Deutschland. Deutschlands Autoindustrie könne im internationalen Wettbewerb nur mithalten, "wenn sie den Weg Richtung Zukunft einschlägt, anstatt längst beschlossene Flottengrenzwerte zu überfahren."

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert vor allem für Verkehr und Gebäude klare Bekenntnisse für eine sozialverträgliche Dekarbonisierung. "Wir erwarten von der neuen Bundesregierung in den ersten 100 Tagen der Legislatur im Gebäudebereich den Start einer bundesweiten energetischen Sanierungsoffensive für öffentliche Gebäude, beginnend mit Schulen und Kindergärten", sagt Barbara Metz.

Dazu gehörten ein Bekenntnis zu einem beschleunigten Wärmepumpenhochlauf, die verpflichtende Umsetzung der Sanierungsrate von drei Prozent für alle öffentlichen Gebäude und die effiziente und sozial verträgliche Umstrukturierung der Förderung.

Für den Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat die künftige Regierung eindeutige Aufgaben: Sie müsse mit einer langfristig gesicherten Finanzierung durch eine Fondslösung die Schiene ausbauen und nachhaltige Verkehrsmittel insgesamt attraktiver machen, mit einem Bonus-Malus-System bei der Erstzulassung kluge Anreize für E-Autos setzen und Dienstwagen- und Dieselsteuerprivileg schrittweise ab- und umbauen.

Weil von den bisherigen Fördermaßnahmen im Wesentlichen Haushalte mit höherem Einkommen profitieren, brauche es für die Unterstützung von Haushalte mit geringem Einkommen gezielte einkommensabhängige Anreize und Förderprogramme, "wie z.B. ein Social-Leasing für effiziente E-Autos und ein bundesweites Sozialticket als Ergänzung zum Deutschlandticket", so Michael Müller-Görnert.

Noch mehr lesen …

Insgesamt bietet das neue Gutachten des Expertenrats auf rund 175 Seiten (plus Anhang) eine ausführliche Zusammenfassung und Quelle interessanter Informationen zum Klimaschutz und seiner Entwicklung – und insbesondere zur Kombination mit anderen Politikfeldern.

Mehr zu notwendigen Investitionen und wo sie am sinnvollsten wären auch im factory-Magazin Kapital.